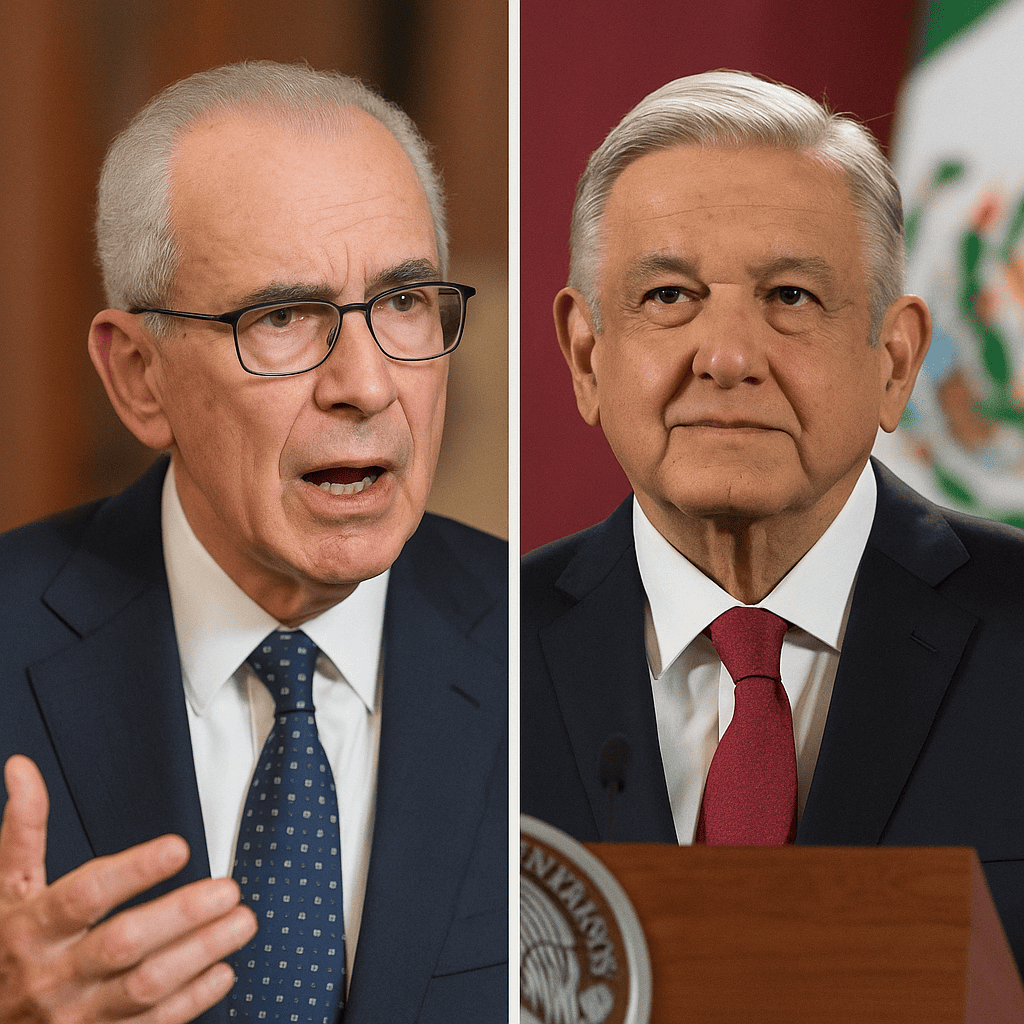

La reaparición pública del expresidente Ernesto Zedillo con una crítica frontal al gobierno actual y, particularmente, a la reforma judicial impulsada primero por Andrés Manuel López Obrador y ahora respaldada por Claudia Sheinbaum, marca un episodio crucial en el debate sobre el rumbo de la democracia mexicana. Zedillo, una figura central en la transición democrática de los años noventa, no se limitó a emitir observaciones diplomáticas: calificó la reforma como una “farsa” y denunció abiertamente que México camina hacia un «Estado policial», en donde la concentración de poder se acompaña de un vaciamiento efectivo de los derechos fundamentales y de la independencia judicial. Sus declaraciones, vertidas en entrevistas para Nexos y Letras Libres, y ampliadas en su ensayo México: de la democracia a la tiranía, configuran un diagnóstico severo: el país, según Zedillo, ya ha perdido los avances democráticos conseguidos tras décadas de lucha y sacrificio, retrocediendo a esquemas de poder absoluto y autoritarismo disfrazado de participación popular. Particularmente incisiva fue su crítica al proyecto de elección popular de jueces, calificándolo de «engaño», ya que —advierte— la manipulación del proceso aseguraría que los magistrados respondieran a intereses de partido y no a los principios de imparcialidad y justicia. Frente a estas acusaciones, la respuesta de Claudia Sheinbaum no estuvo a la altura del desafío: en lugar de refutar con argumentos el fondo de los señalamientos, optó por descalificar al mensajero, recordando episodios del pasado como el Fobaproa para desacreditar moralmente a Zedillo. Esta reacción, más que fortalecer su postura, refuerza la percepción de intolerancia y falta de autocrítica que ha caracterizado al régimen actual, incapaz de sostener un debate de altura cuando se cuestionan sus proyectos más polémicos. El contexto es aún más alarmante si se considera el clima de polarización que atraviesa el país: las palabras de Zedillo reavivan una discusión fundamental sobre la supervivencia de la democracia mexicana, pero también son utilizadas como munición en una guerra política donde el fondo del problema —el autoritarismo creciente— corre el riesgo de perderse entre ataques personales y estrategias de desprestigio. La crítica de Zedillo es, en última instancia, un grito de alerta que pone en evidencia el dilema existencial que enfrenta México: preservar un sistema de libertades basado en la división de poderes, o resignarse a vivir bajo un régimen de legalismo autoritario donde las instituciones existen sólo como decorado de una voluntad presidencial absoluta. En este choque, no se juega simplemente el prestigio de dos figuras históricas, sino el futuro mismo de la vida democrática en el país.

La asistencia de Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, como representante del Estado mexicano al funeral del papa Francisco ha generado una cascada de reacciones que reflejan tanto el descontento ciudadano como la crítica especializada. En lugar de fortalecer la imagen de México en uno de los eventos diplomáticos más relevantes de los últimos años, el gobierno cometió un error estratégico al enviar a una figura que, pese a su importancia en el gabinete federal, carece de experiencia en actos de alto protocolo internacional y cuya presencia no estuvo a la altura de la solemnidad y complejidad del evento. Las reacciones en medios y redes sociales fueron particularmente severas: una parte importante del público lamentó la evidente falta de preparación protocolaria, la ausencia de una representación presidencial o de cancillería adecuada, y, sobre todo, el desdén por las formas diplomáticas que otros Estados sí respetaron escrupulosamente. Las críticas más incisivas señalan que enviar a Rodríguez, una funcionaria enfocada principalmente en asuntos de seguridad interior, representó no sólo una falta de cortesía internacional, sino una decisión deliberada para subrayar el discurso de «austeridad republicana» que el actual régimen insiste en proyectar, aunque ello implique sacrificar la imagen internacional de México. Analistas políticos y académicos de relaciones internacionales advirtieron que esta representación mermada no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia de menosprecio a la diplomacia tradicional que ya ha tenido consecuencias: deterioro en las relaciones bilaterales, pérdida de liderazgo regional y una disminución notable en la interlocución de México en foros multilaterales. En redes sociales, la indignación popular mezcló observaciones sobre la falta de porte y protocolo de la enviada con una crítica más profunda al desprecio gubernamental por las instituciones internacionales y los usos diplomáticos. Figuras públicas y usuarios comunes apuntaron que otros países enviaron a jefes de Estado o a ministros de relaciones exteriores de alto perfil, mientras que México optó por una representación de bajo nivel simbólico. La crítica también refleja una creciente frustración ante el deterioro institucional que muchos consideran una de las principales marcas del actual gobierno: un régimen que, bajo la justificación de combatir el «lujo» y la «excesiva formalidad», ha entregado a la nación a una administración de perfiles grises, improvisados e inadecuados para los retos que enfrenta en el siglo XXI. Cabe destacar que, aunque algunos simpatizantes oficialistas intentaron defender la decisión señalando que «lo importante es la humildad y el compromiso con el pueblo», esta defensa no resistió un análisis serio: en diplomacia, la imagen de un país y su capacidad de influir dependen en gran medida de la solemnidad y el profesionalismo con que se conducen sus representantes. El envío de Rosa Icela Rodríguez, sin la preparación y el protocolo que el evento demandaba, es un síntoma inequívoco de una visión de Estado cada vez más empobrecida, donde la improvisación ha sustituido al profesionalismo, y el desprecio por las formas revela, en realidad, un desprecio por el fondo mismo de la política internacional.

La ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el funeral del Papa Francisco, pese a los argumentos oficiales basados en la defensa del Estado laico, revela una grave miopía diplomática y un desprecio alarmante por la sutileza que exige el escenario internacional. México, siendo el segundo país con mayor población católica del mundo, no puede permitirse actuar con indiferencia ante acontecimientos de tal simbolismo global. La justificación de Sheinbaum, basada en evitar críticas sobre la separación Iglesia-Estado, es un pretexto débil que oculta una falta de sensibilidad política elemental: en diplomacia, los gestos importan tanto como las declaraciones, y su ausencia fue percibida —en múltiples foros, incluidos medios de alcance internacional como un desaire tanto a la Santa Sede como a la comunidad católica mexicana. El gobierno intentó amortiguar el impacto enviando a Rosa Icela Rodríguez, acompañada por el embajador ante el Vaticano y la responsable de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, pero esta representación, aunque correcta en términos formales, resultó claramente insuficiente frente a la magnitud del acto fúnebre. Líderes de opinión y especialistas subrayaron el error estratégico: más allá del laicismo, una presencia presidencial habría reafirmado el compromiso de México con el respeto interinstitucional y con su herencia cultural, sin por ello vulnerar los principios constitucionales. Lo que presenciamos, en cambio, es una repetición de un patrón preocupante en la política exterior del actual gobierno: el repliegue autista, el desprecio por las oportunidades de tender puentes, y la incapacidad de interpretar adecuadamente los códigos simbólicos que rigen las relaciones internacionales. Además, el hecho de que Sheinbaum, en su campaña presidencial, haya buscado activamente el encuentro con el Papa en el Vaticano expone una contradicción que mina su credibilidad: cuando le convino políticamente, abrazó la imagen del acercamiento religioso; ahora, esgrime la laicidad para justificar una retirada que más bien parece motivada por el temor al juicio interno, no por convicciones firmes. El costo de esta inconsistencia no es menor: afecta la imagen de México como un actor serio y maduro en el sistema internacional, reafirma la percepción de improvisación que ya lastra nuestra política exterior, y revela la incapacidad del nuevo gobierno para entender que en la diplomacia global no basta con proclamar principios; se deben saber honrar los momentos y las formas. El saldo de esta omisión es claro: una oportunidad perdida para fortalecer vínculos con el Vaticano —un actor influyente no solo en términos religiosos, sino también políticos y humanitarios—, una afrenta simbólica para millones de mexicanos, y una nueva confirmación de que, bajo esta administración, México continúa su deriva hacia el aislamiento diplomático y la irrelevancia internacional.